“Bunuh, bunuh, bunuh si Ahok, bunuh si Ahok sekarang juga!”Lagu kanak-kanak berjudul "Menanam Jagung di Kebun Kita" itu dipelesetkan oleh puluhan anak anak berbaju putih yang membawa obor. Kendati pesannya keras, mereka berteriak dengan enteng layaknya mereka sedang berlomba menyuarakan yel-yel dalam sebuah kompetisi.

Arak-arakan itu terekam dalam sebuah video yang beredar pada Mei 2017 lalu, ketika kasus Ahok tengah menjadi buah bibir. Mantan Gubernur Jakarta yang kebetulan beragama Kristen itu dipidanakan karena dianggap melecehkan ayat Al-Quran surat Al Maidah 51.

Beberapa bulan silam, warganet dihebohkan oleh ‘pemaksaan’ pengenaan jilbab di sekolah negeri di Indonesia. Pihak sekolah berdalih mereka hanya 'menganjurkan' pemakaian jilbab. Di sisi lain, para siswi yang tak mengenakkan jilbab kerap disindir sebuah bentuk sanksi sosial sehingga mereka tertekan.

Semua peristiwa itu memiliki satu kesamaan: melibatkan anak-anak.

Survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui proyek Convey Indonesia pada 2017 lalu mengungkap, sebanyak 58,5 persen responden memiliki pandangan keagamaan yang radikal. Sementara sebanyak 34,3 persen responden cenderung memelihara pandangan intoleran terhadap kelompok agama non-Islam.

Dalam survei tersebut sedikit disinggung bahwa guru-guru di Indonesia terindikasi berperan dalam tren intoleransi yang saat ini makin lekat dengan generasi muda Indonesia.

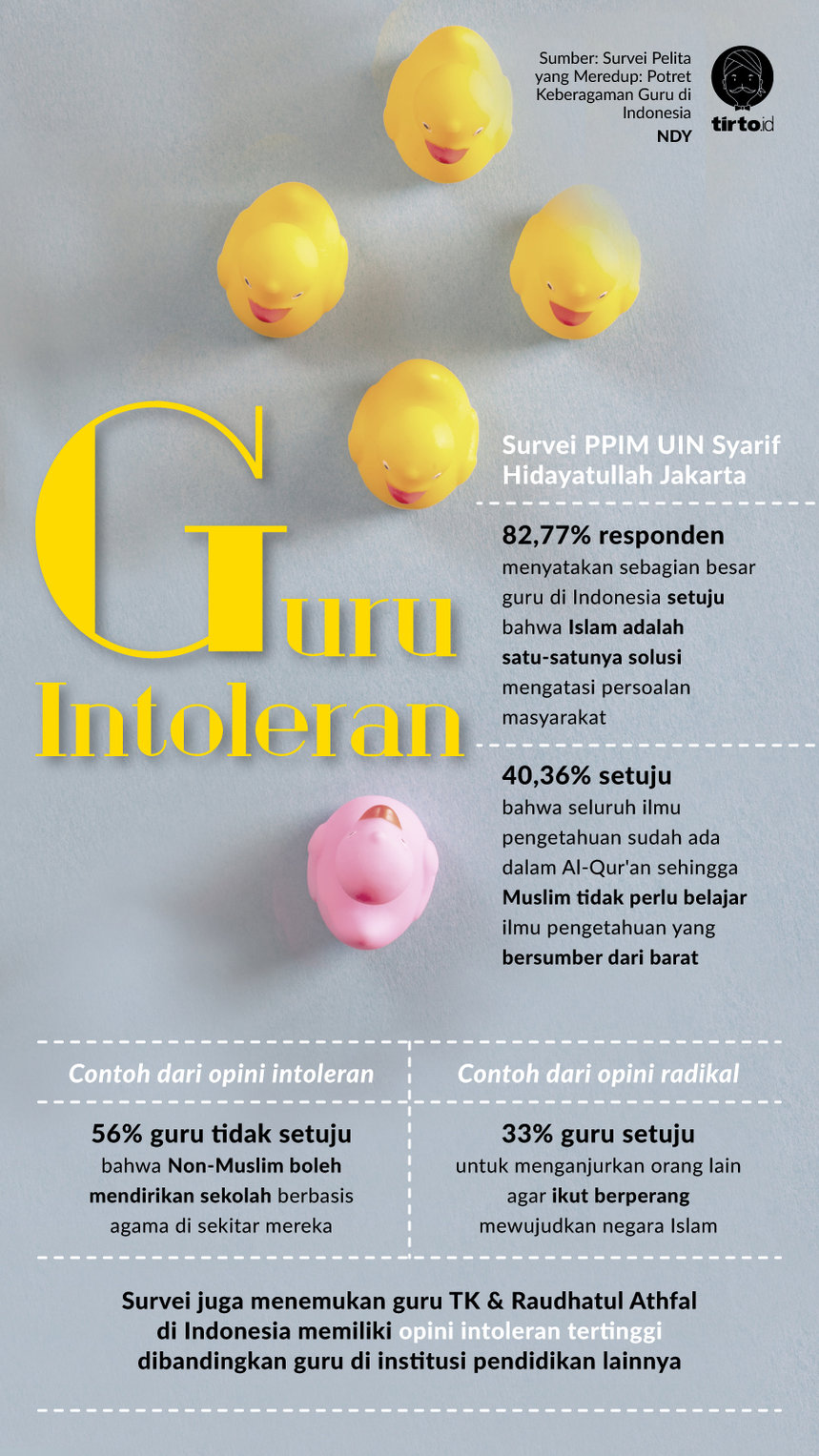

Pada Selasa (16/10) lalu, PPIM UIN melalui proyek Convey Indonesia mengumumkan survei teranyarnya mengenai guru. Berjudul “Pelita yang Meredup: Potret Keberagaman Guru di Indonesia”, survei tersebut menegaskan bahwa sebagian besar guru di Indonesia memang memiliki kecenderungan intoleran dan radikal sehingga dapat memengaruhi tren intoleransi pada generasi muda.

Secara umum, menurut survei ini, jumlah guru di Indonesia yang memiliki opini intoleransi dan opini radikal cukup tinggi dengan persentase masing-masing sebesar 50,87 persen dan 40,14 persen dari total responden.

Sebanyak 56 persen guru tidak setuju bahwa non-Muslim boleh mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar mereka. Lebih jauh, 21 persen guru menyatakan tidak setuju jika ada tetangga yang berbeda keyakinan mengadakan acara keagamaan di kediaman mereka. Inilah contoh-contoh opini intoleran yang ditunjukkan oleh survei tersebut.

Sebanyak 33 persen guru setuju untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang demi mewujudkan negara Islam. Sebanyak 29 persen guru juga menyatakan setuju untuk ikut berjihad di Filipina Selatan, Suriah, atau Irak demi mendirikan negara Islam. Dalam survei yang sama, pandangan seperti ini disebut opini radikal.

Yang menarik, 82,77 persen responden menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan masyarakat; 40,36 persen setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada di dalam Al-Qur'an sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat.

Perlu dicatat, secara demografis, guru mata pelajaran bahasa (Arab, Indonesia, Inggris, dan Daerah), olahraga, kesenian dan ketrampilan, dan guru kelas memiliki "intoleransi eksternal", opini, dan intensi-aksi radikal” yang lebih tinggi dibandingkan guru lainnya.

Potret Sehari-hari

Bagi Treviliana Eka Putri (26 tahun), hasil survei itu tidaklah terlalu mengejutkan. Wanita yang bekerja di salah satu pusat studi di Universitas Gadjah Mada itu pernah merasakan secara langsung bagaimana guru mengajarkan intoleransi di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah tempatnya ia menimba ilmu dulu.“[Ajaran untuk bersikap] intoleran itu disampaikan dalam hal yang bernada canda tapi sebenarnya mendiskreditkan orang dengan kepercayaan yang berbeda,” ingat perempuan yang akrab dipanggil Trevi ini.Kepada Tirto ia mengatakan, candaan itu dapat berupa hal-hal yang remeh temeh. Guru Trevi, misalnya, pernah bergurau bahwa orang Kristen memiliki bau badan yang tidak sedap karena mengonsumsi babi, hewan yang diharamkan oleh Islam dan dianggap kotor.

Dalam kesempatan lain, lanjut Trevi, pernah pula gurunya mengatakan hal-hal seperti “patung enggak bisa ngasih apa-apa kok disembah, 'kan bodoh”. Ucapan itu mengacu pada praktik doa oleh kaum Nasrani di hadapan patung Yesus atau Maria, yang sebetulnya dilakukan agar menambah kekhusyukan.

Kala itu, ia hanya ikut tertawa bersama murid-murid lainnya, menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh sang guru. Baginya, sekolah-sekolah khusus agama lain terlihat eksklusif. Ia merasa bahwa mereka yang belajar di sekolah-sekolah tersebut juga tak menyukai Muslim.

Trevi menceritakan, perspektifnya mulai berubah sejak duduk di bangku SMA. Di sana, ia mulai banyak berinteraksi dengan berbagai macam murid lain yang berbeda latar belakang.

Namun, yang paling membekas dalam kenangan Trevi adalah perjumpaannya dengan seorang teman bernama Julian di bangku kuliah. Menurut Trevi, Julian, korban konflik Ambon yang kabur ke Pulau Jawa, tidak pernah menyimpan dendam pada Islam. Terhadap dirinya yang seorang Muslim, Julian bahkan berlaku sangat ramah.

“Padahal, sampai sekarang dia dengan azan saja masih suka deg-degan ingat kekerasan di Ambon,” kenangnya.IM (26 tahun) punya pengalaman yang berbeda dengan Trevi. Guru sekolah negeri di Sidoarjo, Jawa Timur ini mengatakan bahwa seorang rekannya, seorang guru agama mengajar di sekolahnya memiliki pemikiran cukup ekstrem dalam hal agama. Menurut IM, rekannya bahkan sangat menentang kepala sekolah perempuan. “Pemimpin itu laki-laki,” kata IM kepada Tirto, menirukan pernyataan rekannya.

Pernah pula sang guru agama secara tidak langsung ‘mendesak’ seorang siswi beragama Kristen untuk menjadi model busana baju Muslim. Bujuk rayu yang ia gunakan sudah biasa kita dengar sehari-hari: “kamu cantik lho kalau pakai hijab.”

Problemnya, IM mengklaim bahwa siswa-siswi yang tidak beragama Islam di sekolah tempat ia mengajar ‘terpaksa’ mengikuti pelajaran agama Islam di bawah bimbingan sang guru agama. “Padahal [mendapatkan pelajaran agama sesuai keyakinan] 'kan hak mereka,” kata IM.

Guru yang Lebih Baik?

Survei “Pelita yang Meredup” menyebutkan, salah satu faktor yang berkorelasi erat dengan kecenderungan intoleransi dan radikalisme para guru adalah faktor penghasilan. Riset ini menemukan bahwa semakin rendah penghasilan yang dimiliki oleh guru maka semakin tinggi opini dan intensi-aksi radikal mereka.

Oleh karenanya, survei ini merekomendasikan untuk dibuatnya standar pembayaran minimal guru yang lebih baik tanpa membedakan status sekolahnya, entah negeri maupun swasta.

Selain itu, perlu pula perhatian lebih diberikan kepada guru perempuan. Survei yang sama menemukan bahwa guru perempuan lebih intoleran dibandingkan dengan guru laki-laki.

Lebih lanjut, guru madrasah ternyata juga memiliki opini yang cenderung lebih intoleran pada pemeluk agama lain. Karena itu, survei ini merekomendasikan institusi pendidikan untuk menggalakkan program bagi bagi guru madrasah dalam rangka peningkatan pengalaman kemajemukan.

Tujuan dari peningkatan pengalaman kemajemukan guru-guru madrasah tersebut adalah agar mereka lebih mengenal agama dan kelompok yang berbeda.

Dr. Mohammad Iqbal Ahnaf dari Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada mengkritik hasil dari survei tersebut, terutama dalam kaitannya dengan parameter intoleransi yang digunakan.

Ia mengatakan, keterbukaan terhadap aktivitas keagamaan di lingkungan sekitar guru yang digunakan sebagai parameter intoleransi dalam survei tersebut, misalnya, dapat diartikan secara berbeda oleh responden yang hidup dengan parameter intoleransi yang berbeda.

“Pertanyaan-pertanyaan itu selalu kontekstual,” ujar Iqbal ketika dihubungi Tirto.Ia mencontohkan, jika seorang guru yang tinggal di lingkungan homogen ditanya apakah ia setuju dengan aktivitas keagamaan lain di lingkungannya, ia mungkin akan sulit menerimanya.

Namun, Iqbal mengatakan bahwa secara garis besar survei ini dapat menjadi alarm bagi masyarakat Indonesia. Untuk menekan intoleransi di kalangan guru, menurut Iqbal, persoalan kebijakan rekrutmen guru di tingkat nasional perlu lebih diperhatikan, demikian pula pembangunan kapasitas guru-guru di Indonesia.

“Selama ini pembangunan kapasitas hanya menekankan aspek pedagogi,” sebut Iqbal. Dalam hal ini, ia menyepakati rekomendasi hasil survei tersebut, yakni mencanangkan program yang bisa memperkenalkan keragaman pada guru-guru di Indonesia.

“Konteksnya memperkaya praktik pengajaran,” kata Iqbal. Dalam hal ini, program sister school – program pertukaran pelajar antar sekolah agama seperti pesantren dan sekolah Kristen Katolik—menjadi hal yang menarik untuk dilakukan, jelasnya.Ia juga menyebutkan pentingnya peran manajemen sekolah dalam memberantas intoleransi dengan pendekatan dari atas ke bawah.

“Kepala sekolah adalah kunci. Perubahan bisa didorong dari tingkat kepala sekolah,” jelasnya.

Editor: Windu Jusuf

Source: Tirto.Id