Reporter: Dea Anugrah | 31 Agustus, 2016

Ilustrasi Guru datang ke rumah, salah satu konsep dasar homeschooling. [Foto/Shuuterstock]

Homeschool atau sekolahrumah patut dipertimbangkan sebagai alternatif jika Anda tak menganggap sekolah konvensional cocok untuk Anda atau anak Anda. Lupakan anggapan bahwa anak sekolahrumah tak mampu bersosialisasi. Itu hanya stereotipe belaka.

“Aku tidak punya pilihan. Anak itu tingginya 6 kaki 4 inci (193 cm) dan dalam 6 bulan aku tahu ia bakal berkata 'persetanlah, pokoknya aku mau berhenti sekolah, kau mau apa?'”

Itu adalah perkataan David Gilmour, seorang mantan kritikus film dan novelis asal Kanada, dalam sebuah wawancara tentang memoar yang ia terbitkan pada 2008, The Film Club. Buku itu mengisahkan pengalaman David dan putranya, Jesse, ketika Jesse berusia 16 tahun dan memutuskan untuk berhenti sekolah.

Sekolah adalah mimpi buruk bagi Jesse. Ia hampir selalu mendapat nilai satu digit (dalam skala 100), dan sebabnya bukanlah ketaksanggupan mencerna pelajaran atau mengerjakan soal-soal dalam tes, melainkan daftar hadir yang bolong di sana-sini.

“Ketika anakmu tidak mau sekolah, kau menipu dirimu sendiri kalau kau pikir bisa memaksa mereka. Paksaan hanya akan mengubah anakmu jadi pembohong,” ujar David.David lantas mengambil keputusan yang tak lazim. Ia mengizinkan Jesse berhenti sekolah dan tetap tinggal di rumahnya tanpa remaja itu perlu menanggung biaya hidupnya sendiri dengan satu syarat: setiap pekan selama tiga tahun, mereka harus menonton tiga buah film yang dipilih David dan membahasnya bersama.

Jesse setuju, maka hari-harinya bersekolah di ruang menonton pun bergulir, dengan lanskap sinematik yang terbentang luas sebagai bahan pelajaran, dan para sineas hebat, mulai dari Akira Kurosawa hingga Stanley Kubrick, Francois Truffaut hingga Elia Kazan, sebagai guru-gurunya.

Jalan yang ditempuh David dan Jesse Gilmour itu menggarisbawahi satu hal yang kerap terlupakan: meski pendidikan wajib, sekolah formal tidak. Sekolah cuma salah satu, bukan satu-satunya, cara memperoleh pendidikan. Dan sebagai cara, tentu ia hanya patut dipilih jika ia sesuai dengan keadaan (bakat, minat, dan sebagainya) serta kehendak subjek. Mudahnya, tidak semua orang di dunia ini cocok bersekolah sebagaimana tidak semua orang cocok menjadi atlet pingpong atau pemain suling atau tukang aduk semen.

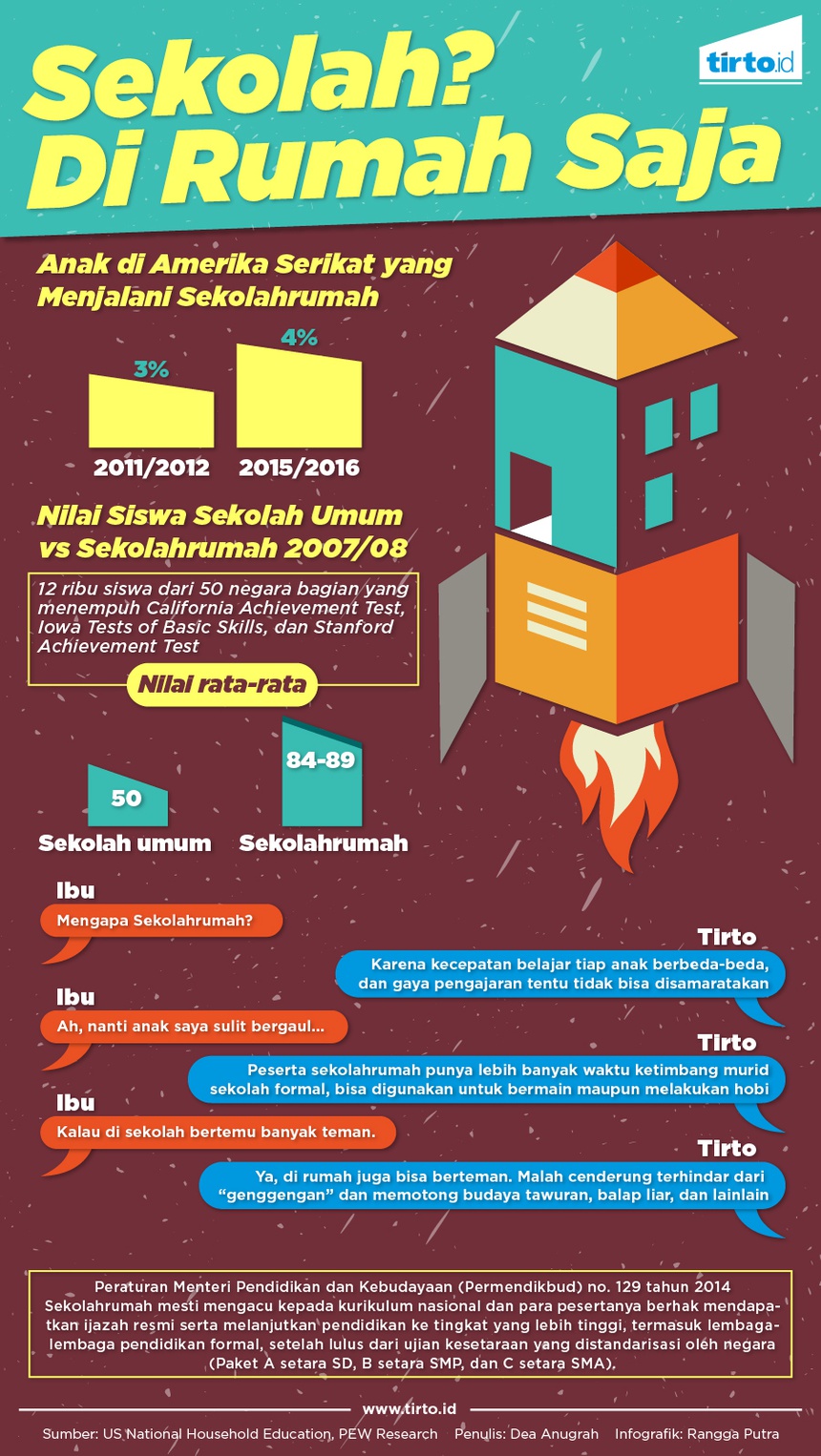

Berdasarkan keyakinan itu pula banyak orangtua memilih homeschool atau sekolahrumah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Menurut survei US National Household Education, sekitar 3 persen anak di Amerika Serikat menjalani sekolahrumah pada tahun pelajaran 2011/12. Dan pada 2016, terdapat sekitar 2,3 juta peserta didik sekolahrumah di negara tersebut.

“Meski sekolah-sekolah formal berupaya merancang pelajaran yang sesuai bagi setiap muridnya, para guru kerap kali tetap hanya melayani 'mereka yang berada di tengah-tengah,'” tulis Chris Weller di Bussiness Insider, 20 Agustus lalu. “Terlalu banyak murid dengan kecepatan belajar yang berbeda untuk dipenuhi kebutuhannya. Sementara itu, sekolahrumah sejak awal didesain khusus bagi tiap-tiap pesertanya.”

Ken Robinson dalam buku Creative School menekankan bahwa para murid belajar secara maksimum dalam kecepatan dan cara yang berlainan. “Setiap murid adalah individu unik dengan harapan, bakat, kecemasan, gairah, dan aspirasi masing-masing,” tulisnya. “Menghadapi mereka sebagai individu adalah kunci peningkatan pencapaian".Sebelumnya, Weller telah menulis artikel berjudul “America Hates its Gifted Kids” di Newsweek. “Sudah bukan rahasia,” tulisnya dalam artikel itu, “buat urusan pendidikan, nilai kita cuma D minus.” Ia menunjuk kecenderungan lembaga-lembaga formal untuk menyamaratakan murid sebagai salah satu sebab utama hal tersebut.

Weller mengutip temuan Program for International Student Assessment (PISA) 2012: dalam skala 1.000, nilai Amerika Serikat cuma 481 dalam matematika, 497 dalam sains, dan 498 dalam kemampuan membaca. Padahal, rata-rata internasional adalah 494 untuk matematika, 501 untuk sains, dan 496 untuk kemampuan membaca.

Indonesia juga tercantum dalam daftar tersebut, dan angkanya, sebagaimana biasa, sedap sekali: matematika 375, sains 382, dan membaca 396. Dalam matematika dan sains, Indonesia menghuni peringkat dua dari belakang, sedangkan dalam kemampuan membaca cuma enam tingkat dari kerak klasemen.

Andai benar sebab hasil buruk itu ialah penyamarataan, perbaikan tentu jauh panggang dari api. Anda ingat Samhudi, guru olahraga sebuah SMP di Sidoarjo yang diperkarakan secara hukum setelah mencubit siswanya itu, bukan? Anda tahu mengapa ia bertindak demikian? Ya, si murid menolak perintahnya menjalankan salat dhuha. Dengan memaksakan nilai yang ia percaya kepada murid, Samhudi telah menyalahgunakan kekuasaannya, dan untuk itu saja sudah sepatutnya ia dikurung di balik terali.

Keyakinan Weller dan Robinson bahwa personalisasi adalah kunci perbaikan mutu pendidikan disokong oleh data. Pada 2009, sebuah laporan tentang pencapaian akademik sekolahrumah yang meliputi data hampir 12 ribu siswa dari 50 negara bagian yang menempuh California Achievement Test, Iowa Tests of Basic Skills, dan Stanford Achievement Test pada tahun akademik 2007/08 dirilis. Nilai persentil rata-rata dalam mata pelajaran membaca, bahasa, matematika, sains, dan ilmu-ilmu sosial murid sekolah-sekolah umum adalah 50, sedangkan murid sekolahrumah jauh lebih baik, dengan rentang skor 84 hingga 89.

Penelitian Michael Cogan dari University of St. Thomas di tahun yang sama menyatakan bahwa siswa-siswi sekolahrumah cenderung lebih mudah masuk serta lebih berhasil di universitas dibandingkan lulusan sekolah umum.

Tapi, stereotipe terbesar tentang sekolahrumah memang bukan soal kompetensi akademik, melainkan bahwa ia membuat para pesertanya tak dapat memenuhi kebutuhan sosial mereka. Stereotipe, walaupun selalu tak adil, kadang mengandung kebenaran. Tapi, yang satu ini jelas ngawur belaka. Sejak kapan ada larangan bagi siswa-siswi sekolahrumah untuk bergaul dengan orang lain, lebih-lebih yang sebaya dengan mereka?

Sebuah riset dari Pew menyatakan bahwa 55 persen remaja menghabiskan waktu dengan teman-teman mereka dalam jaringan internet atau media sosial, sedangkan 45 persen mengaku bertemu teman-teman baru lewat kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan hobi.

Peserta sekolahrumah tentu punya lebih banyak waktu untuk hobi ketimbang murid sekolah formal. Dan soal pertemanan, dengan tak berada di gedung sekolah bersama ratusan murid lain saban hari, siswa-siswi sekolahrumah cenderung terhindar dari “geng-gengan” dan peer pressure untuk melakukan tawuran, balap liar, dan lain-lain.

Di Indonesia, penyelenggaraan sekolahrumah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no. 129 tahun 2014. Peraturan itu menyatakan bahwa sekolahrumah mesti mengacu kepada kurikulum nasional dan para pesertanya berhak mendapatkan ijazah resmi serta melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk lembaga-lembaga pendidikan formal, setelah lulus dari ujian kesetaraan yang distandarisasi oleh negara (Paket A setara SD, B setara SMP, dan C setara SMA).

Di atas kertas, tak perlu ada kekhawatiran siswa-siswi sekolahrumah akan kesulitan di masa depan mereka (untuk kuliah, kerja, dan sebagainya). Tapi, di sisi lain, keharusan mengikuti standar tunggal berupa kurikulum nasional dan ujian kesetaraan itu belum benar-benar sejalan dengan esensi sekolahrumah, yaitu personalisasi. Pasal 7 dalam peraturan itu juga mewajibkan sekolahrumah mengajarkan pendidikan agama. Bagaimana dengan orangtua dan anak yang memilih pedoman hidup serta standar moral selain yang diajarkan agama-agama, misalnya? Bukankah Undang-Undang Dasar 1945 membebaskan, bukan mewajibkan, setiap orang untuk memeluk agama serta menjalankan ibadatnya?

Namun, sembari menanti perbaikan dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, tak ada salahnya mencoba sekolahrumah sebagai jalur pendidikan alternatif. Meski belum ideal, sudah ada segi-segi positif dari sekolahrumah yang bisa didapat, antara lain metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan para siswa, penjelajahan bahan pelajaran ke arah yang berbeda dari tawaran sekolah-sekolah formal, serta keamanan siswa—terutama dari ekses-ekses buruk pergaulan yang tak kunjung hilang dari sekolah formal.

Maya Lestari Gf, seorang praktisi sekolahrumah di Sumatera Barat, mengunggah contoh materi dan jadwal yang ia terapkan untuk mendidik anak-anaknya di blog pribadinya. Dalam rentang 30 November hingga 6 Desember 2015, Ayesha, putri Maya yang berumur 9,5 tahun, mengerjakan sebuah ensiklopedi budaya Indonesia dengan subjek Papua. Materinya antara lain bacaan berupa buku Dari Lembah Baliem, video Daily Life of Papua, dan peta. Kemudian, hasil belajar itu ia sampaikan kembali lewat tulisan, gambar, dan kerajinan tangan.

Apakah ada sekolah dasar yang menerapkan pelajaran semacam itu? Mungkin ada, tapi yang jelas, pendampingan serta perhatian guru kepada 20—apalagi 40—orang siswa dalam satu kelas muskil menyamai Maya kepada Ayesha. Padahal, penjelajahan yang memadai atas topik-topik semacam itu memerlukan pendampingan yang intens.

Dengan pelajaran dan cara belajar demikian, Ayesha kecil akan memiliki pemahaman yang cukup tentang Papua. Dan pemahaman yang cukup, kita tahu, senantiasa menjauhkan orang dari kepicikan.

Sumber: Tirto.Id